九谷焼作家 故・武腰 敏昭さん

更新日:2025年12月9日

2017年1月11日撮影(画像提供:ウルトラアート)

したいこと、能美市だったら叶うかも

九谷焼作家

武腰敏昭さん

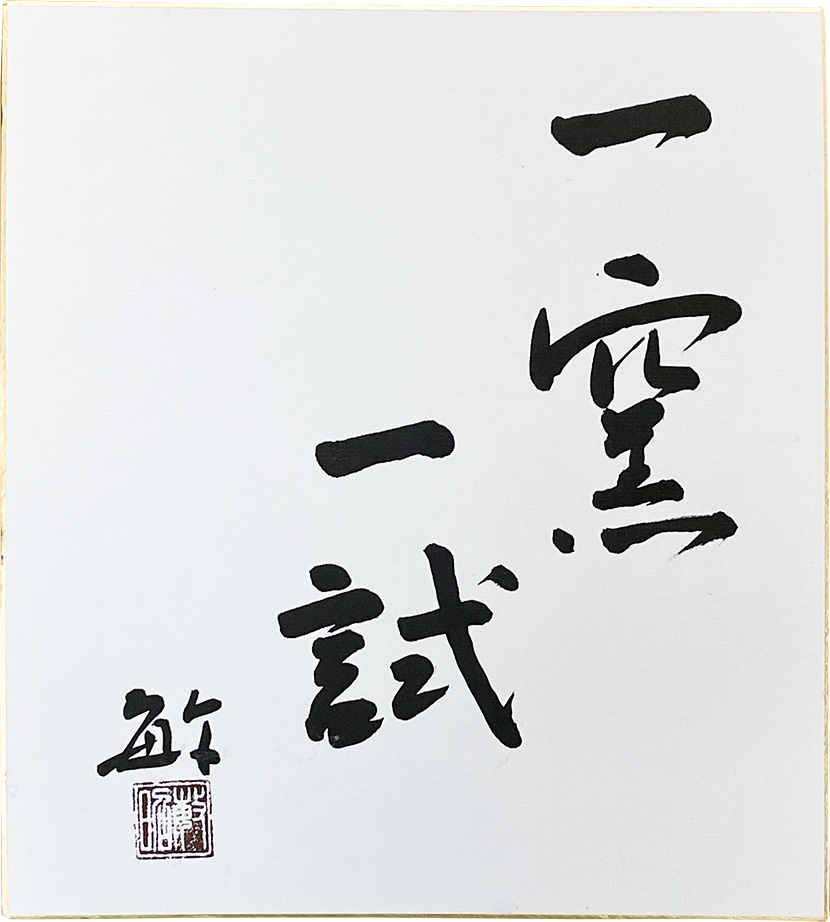

一窯一試(いちよういっし)

長年、九谷焼の発展のためご尽力されてきた武腰敏昭さんが2021年7月28日ご逝去されました。能美市に生まれ、泰山窯三代目を継承され、日展を主体に活動されてきました。内閣総理大臣賞をはじめ多くの受賞を重ねるかたわら、作家としていち早く無鉛釉薬の研究に着手。九谷五彩で使用される赤・黄・緑・青・紫などの絵具に含まれる鉛は、上絵のために必要な描写性や透明感のある表現などにおいて重要な成分ですが、重金属であり体内に蓄積されやすいため、描き手の健康影響の懸念から、有害な鉛を含む釉薬の改良を「今の時代を生きる作家の責任」と捉え、無鉛釉薬の普及に努めました。金沢学院大教授時代から15年余り研究を重ね、明るく透明感のある発色を実現。武腰さんが代表を務める日本無鉛釉薬推進委員会は2019年に文化庁長官表彰を受けています。その後も描き心地や透明感などの品質向上に力を注ぎ、自ら使用し作品を発表することで、普及活動にも精力的に取り組まれてきました。「一窯一試(いちよういっし)」〜窯を持つ陶芸家一人ひとりが、失敗を恐れずに新たな試みに挑むこと〜を座右の銘とし、武腰さんが生涯を九谷焼に捧げたお人柄を振り返りたいと思います。

九谷焼を志すきっかけ。

生家は農業をしていました。私には兄がいましたが、まだ高校まで行かせてもらえないような時代です。兄が実家を継ぐことになっていたので、私は大学まで行かせてもらう代わりに、その後は家から出ることになっていました。しかし金沢美術工芸大学に進学して3年生の時、突然実父が亡くなってしまい、その頃から武腰家(二代泰山、武腰善太郎氏)でお世話になることになりました。そのまま婿養子として、父の手伝いをしていたのですが、卒業して2年くらい経ちましてその父が急逝したんです。なので、ちゃんと教えて貰えないまま一種独学のような道を進むことになりました。

高校時代(石川県立工業高校)にレイモンド・ローウイ(注:1)の著書「口紅から機関車まで」に感銘を受けたことを思い出し、自分も陶芸を志すなら「ぐい呑から環境造形まで」という気概を持ってやり始めました。そんな中、高校時代の友人つながりで日展に入選された方がいて、展示作品を観るために東京都美術館に行ったのですが、会場で同時に日本画の三山と言われる東山魁夷、高山辰雄、杉山寧の展覧会もやっていたのです。大学でインダストリアルデザインを学んでいた私には、その中でも杉山先生の縦横の構図がデザイン的でもあるし、正確にものを捉えていることに衝撃を受けたのです。杉山先生が求めていたものは、「目で観て納得できるだけの日本画から脱却するために、あえて意味に寄りかからず観る者が五感で捉える絵」というものでした。その考え方に共感し、自分も陶芸で日展を目指す決意をしたのです。そして1963年、日展に初入選でき、そこから九谷焼の世界に本格的に入りました。

フランス、パリ出身のデザイナー、主にアメリカ合衆国で活動しインダストリアルデザインの父と呼ばれる。デザインの特徴は流線型モチーフで、ひげ剃りから鉛筆削り、長距離バス、鉄道車両まで、あらゆるプロダクトを流線型デザインでスタイリッシュに変えるなど、20世紀を代表するデザイナーのひとり。

大学生〜20代の頃

同じ延長線上で創り続けると

マンネリに陥りやすい。

しかし、

オリジナルというのはそこから

成長して初めて生まれます。

絵付けの産地で形態から入ると、どうしても通常の立体の場合、轆轤(ろくろ)が基本になります。そうすると輪郭しか変わらないんです。上から見ると必ず円です。そういうものとして作品と向かっていますと、なんかどこかで見たような感じになってしまいます。誰かのフォルムをちょっといじってというような作り方に、私は最初から抵抗がありました。そのため背の高いオブジェから座布団のようなオブジェまで、30年ほどの間に全部焼きました。材料・モチーフが一緒だとすると、やっぱり表現は似てくるんですよね。五彩を使って色絵で表現する場合に、限りなく自分独自のものを作ろうとする場合には、誰かと似たようなものにならないように離れることを考えます。いかにして似ないようにするか。自分の世界を出していくかという、その模索が一番大事です。九谷焼の作家は、そういうことから、どこの地区よりも色絵に関して幅が広くなっていると思います。どんな手法で自分の個性を表現していくかで、全ての作家さんは悩んでいます。同じ延長線上で創り続けるとマンネリに陥りやすい。しかし、オリジナルというのはそこから成長して初めて生まれます。まず、自分の作品に自分で飽きがきている場合は、観る側も必ず飽きがきていると思います。そういうことからも、私はいつも描きながら、絶えず自分をどう変えていくかということを考えています。とは言え、なかなかそこから抜け出すことはできないですけれども、いかによくしていくかという姿勢で臨むのは大事なことですから。

2017年1月11日撮影(画像提供:ウルトラアート)

いかに捨てるか。

私の場合はデザインを考える時に「いかに捨てるか」を大事にしています。スタートラインは簡単に捨てられる封書の裏など、パパッと描けるようなものにラフスケッチを始めます。簡単に捨てるためです。その中から「これはいけそうだな」と思ったものを少し良い紙に描いてみます。さらに5分の1くらいの大きさの雛形を作り、確認してから本作にかかるの制作手法をとっています。デザインを決める上で、ラフスケッチなどを丁寧に描きすぎるとその労力を惜しんでしまって捨てられず、作る際に最後まで引きずり、失敗することがあるんです。

5分の1の雛形。手前の雛形は右の作品「閃」のもの いずれも個展「わが人生の歩み」より

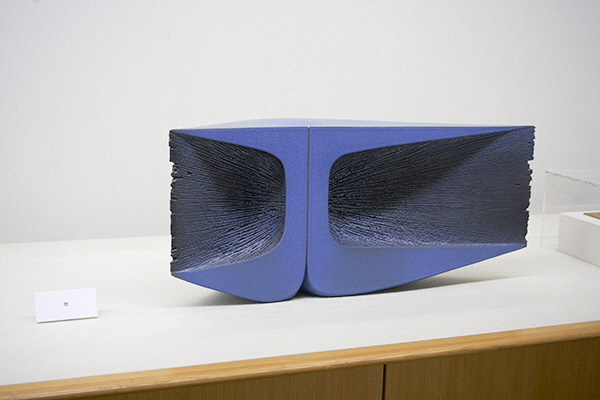

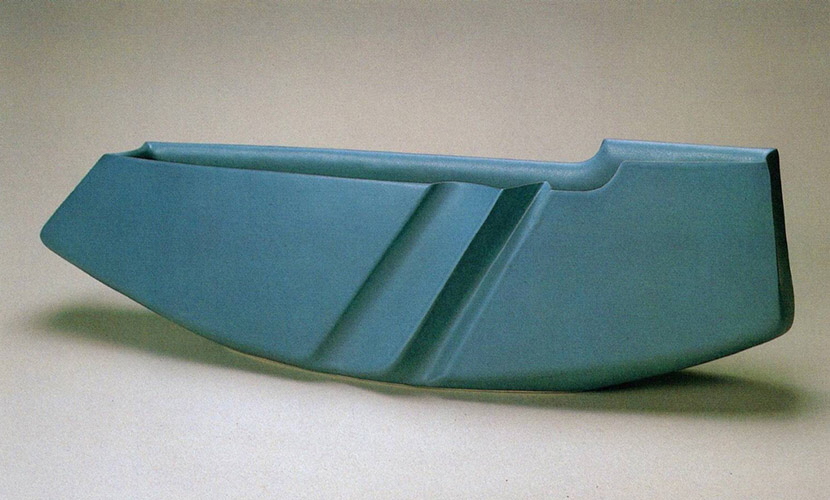

しかし「いかに捨てるか」を徹底的にやっていると、今度は作品がどんどん彫刻的になっていき、文様とか絵画的なものが一切入れられなくなっていきました。ちょうど40歳の昭和55年(1980)第12回日展特選の「容」は、形態中心の作品で、46歳の昭和61年(1986)第18回日展特選「蒼い花器」はその代表例です。20代から40代まで、形にこだわった焼き物を作り続けました。造形で新しい世界を切り開いてきたのです。

昭和55年(1980)第12回日展特選「容」40歳の作品

昭和61年(1986)第18回日展特選「蒼い花器」46歳の作品

お問い合わせ先

市長室 広報広聴課

電話番号:0761-58-2208 ファクス:0761-58-2290