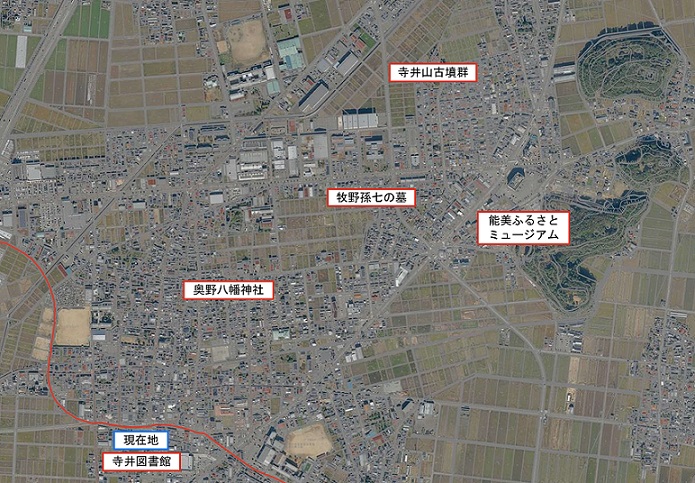

能美電駅跡周辺スポット 本寺井駅編

登録日:2025年10月14日

本寺井駅跡周辺スポット

寺井西口駅跡

能美電気鉄道(能美電)の駅として、大正14年(1925年)8月開設。

粟生・吉光・西任田・東任田方面の多くの人々が利用した。寺井野診療所(後の寺井病院)の通院に利用された。

昭和55年(1980年)9月の能美電廃線に伴い廃止。

住所:能美市寺井町イ

座標:36.44181, 136.48906

【現在地から約750m】

寺井図書館

平成10年(1998年)開館。蔵書収容能力は7万冊。

北陸鉄道能美線(能美電)の本寺井駅跡地に建ち、当時の駅舎をイメージした外観となっている。

住所:能美市寺井町レ83-8

座標:36.43701, 136.49276

【現在地から約20m】

奥野八幡神社

南北朝時代に南朝方の結城宗広の守護神を授かった佐次右衛門が「奥之社」を奉祀したことが始まりと伝わる。明治41年(1908年)奥野八幡神社に改称。社宝として、前田家から下賜された伝承がある七重塔(能美市指定文化財)が建つ。

また、近代九谷焼の貿易商綿野吉二が陶工の本多貞吉などを祀った祠は、境内に移築し、その祠の傍には、九谷焼発展の礎を築いた九谷庄三の功績を讃える記念碑も建立されている。

住所:能美市寺井町リ15乙

座標:36.44116, 136.49543

【現在地から約650m】

牧野孫七の墓

幕末に十村役として活躍した牧野孫七の墓(能美市指定史跡)。

十村は、加賀藩の農政制度「改作法」における管理監督役であり、牧野家は代々、北板津組・粟津組を支配した。特に北板津組で、寺井を含め35ヶ村(現在の能美市・川北町・白山市に点在)5千石分を支配し、寺井に屋敷を設け、下級武家や商家を凌いだとされる。

牧野家8代孫七は、十村在任中に九谷庄三の支援を行い、自らは俳人「松台」として、絵画・詩・雅楽にも通じ、文化・産業の振興に貢献した。

住所:能美市寺井町ほ35

座標:36.44364, 136.50111

【現在地から約1,300m】

能美ふるさとミュージアム

令和2年(2020年)開館。能美市の歴史・自然・民俗を学ぶことが出来る総合博物館。

テーマ展示室では、北陸鉄道能美線(能美電)の在りし日の姿を、資料や映像で紹介している。

小学生以下の子どもたちが利用できる子どもミュージアム「のみっけ」も人気。

住所:能美市寺井町を1-1

座標:36.44303, 136.50599

【現在地から1,500m】

寺井山古墳群

国指定史跡「能美古墳群」の1つ。

調査以前に丘陵の大半が失われてしまったため、不明な点が多いが、古墳7基と弥生墓1基が把握されている。現在は、寺井山5号墳と寺井山6号墓のみが残されている。寺井山6号墓は、弥生時代終わりに造られた区画墓で、能美古墳群のはじまりにあたる。鉄製の剣や刀が出土しており、当時まだ貴重だった鉄製の武器を持つ有力な首長の誕生を物語っている。

住所:能美市寺井町ま

座標:36.44714, 136.50288

【現在地から約1,800m】

末信牛島駅跡

能美電気鉄道(能美電)の駅として、大正14年(1925年)3月設置。

当初は「末信駅」と呼ばれた。戦時中は、軍需物資として乾電池の材料を降ろして加工工場へ運んでいた。近くに農協の倉庫もあったため、米俵を積み込む駅にもなった。沿線の駅で、2つの村名が入った2つの駅のうちの1つ。

昭和55年(1980年)9月の能美電廃線に伴い廃止。

住所:能美市末信町へ

座標:36.43392, 136.50111

【現在地から約850m】

お問い合わせ先

教育委員会事務局 ふるさと文化財課 能美ふるさとミュージアム

電話番号:0761-58-5250 ファクス:0761-58-5251