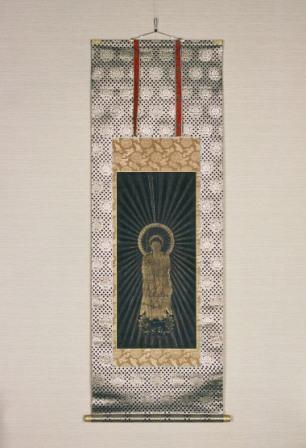

絹本著色方便法身尊形

けんぽんちゃくしょくほっぺんほっしんそんぎょう

更新日:2024年11月27日

所有する誓立寺(せいりゅうじ)は、浄土真宗大谷派の寺院で、山号は烏悟山と号す。辰口温泉の北側にあり、法身尊形(ほっしんそんぎょう)は寺宝として伝えられたものである。

当山の祖善正坊は、文明2年(1470年)に本願寺8世蓮如(れんにょ)上人の北陸布教の折、上人を慕って弟子となった。口伝では、河北郡浅川村二俣(現在の金沢市二俣町)に居住していたが、総代を経て、辰口を永住の地と定めて、辰口八幡神社横の烏悟坂に草庵を結んだという。その後、恵定が小松本蓮寺9世境持院を師として、天和年間に道場役となる。

明治5年(1872年)の神仏分離令により道場の号を廃止し、同14年(1881年)に現在地に移転し、辰口説教場に改名した。昭和22年(1947年)に誓立寺として独立し、同55年(1980年)5月に本堂の再建が行われた。

真宗王国といわれる加賀地方には、本尊とする阿弥陀仏の独尊像が非常に多い。真宗の各寺院および檀家には、必ずこの像を掛け、朝夕に灯明を上げて礼拝しているため、尊容が損傷を受けやすい。

誓立寺の法身尊形は絹本著色切金紋様(けんぽんちゃくしょくきりがねもんよう)で、室町末期の制作と推定され、その尊容は穏やかで、いにしえより阿弥陀の心を伝えてくれる貴重な史料である。

縦60.6cm×横27.3cm