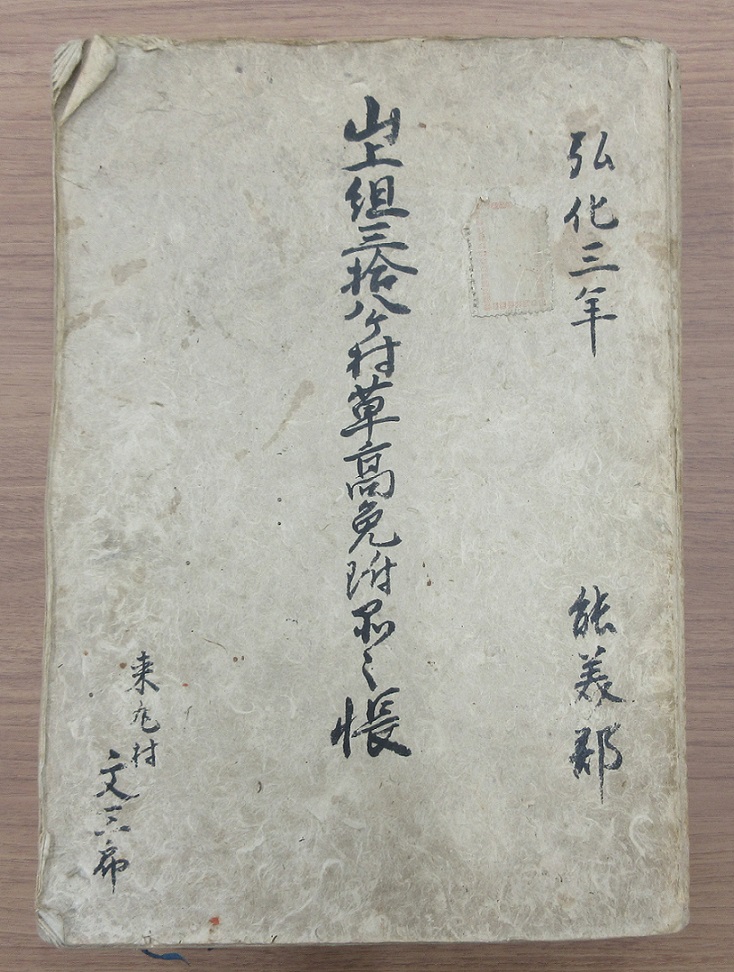

山上組三十八カ村草高免付品々帳

やまがみぐみさんじゅうはっかそんくさだかめんつけしなじなちょう

更新日:2024年12月13日

江戸時代の加賀藩で作成された土地と租税の基本台帳で、十村組ごとに村々の草高(収穫高)・免(税率)・村人名・各村人の持高などを列記した帳簿のことである。加賀藩では「高免付品々帳」あるいは「品々帳」とよび、大判の帳面である。

寛文10年(1670年)の村御印作成の翌年に、初めて十村単位の品々帳が一斉に作成され、以後は年貢徴収の基本台帳として、数十年ごとに、その間の持高の移動変化に基づいて、改訂新調された。十村が2冊作成し、1冊は自身の手元に保管し、もう1冊は改作奉行へ提出する規定だった。村人の持高の変動した際は、その内容を村人名の上に付札で加筆し、改作所へ提出した。

天保7年(1836年)に波佐谷村(現在の小松市)から来丸村への「引越十村」として就いた太田文三郎が、山上組38ヶ村を支配することとなり、弘化3年(1846年)に作成した台帳である。村人の持高・免だけでなく、1戸あたりの年貢米が示されており、土地売買や租税徴収の基本とされていた。山上組には辰口地域と川北町の村が属した。