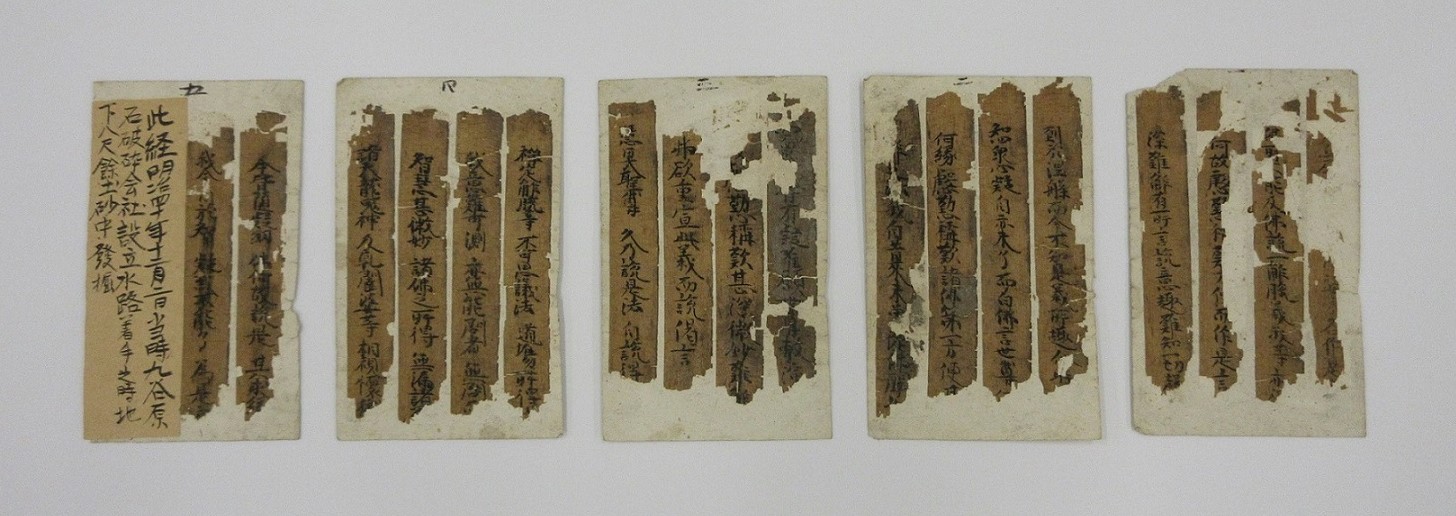

柿経

こけらきょう

更新日:2025年9月5日

ヒノキやマキなどの木を薄く剥いだ板(木片)のことを「杮(こけら)」といい、平安時代から室町時代にかけて、こうした木片に文字を書いた。木片に経典を筆写した「杮経(こけらきょう)」は、寺院に奉納したり川に流したりすることで、死者に対する追善供養や自身の極楽往生などを祈願した。

明治40年(1907年)に湯谷(ゆのたに)の九谷原石破砕会社の水路工事の際、地中から発見された。断片約80枚ほどが発見されたとするが、現存するのは18枚である。

書写された経文は「妙法蓮華経(法華経)」第1巻「方便品第二(ほうべんほんだいに)」の一節であり、杮経の形状から16世紀の室町時代のものとされている。